|

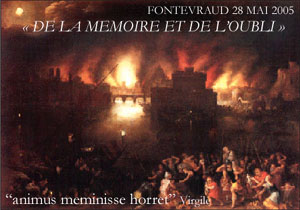

FONTEVRAUD

28 Mai 2005

|

Troie

en flammes,

Brueghel Jean, dit l’Ancien, vers 1595

…Animus meminisse horret…

(Virgile,

Enéide, livre II, v.12)

|

MEMOIRE – OUBLI – JOURNAL

INTIME

Professeur

G. BESANçON |

Avertissement :

toute référence à cet article doit faire mention de son

auteur et du site de la "Psychiatrie Angevine"

Copyright 2005 |

Un contremaître qui s’appelait

Lederlecha et qui portait « une moustache de tigre » avait

recueilli, par tradition orale, certains détails que je vais rapporter

sans trop y croire (étant donné que l’oubli et la mémoire sont également

inventifs – José Luis Borges – Le rapport de Brodie).

Cette

remarque de Borges s’articule parfaitement à notre sujet et vérifie

cette réflexion de Platon (Le mythe de la caverne) bien avant Freud que

croire à la réalité d’une perception est illusion et qu’il

s’agit en fait d’un reflet forcément intime.

Ceci

est vrai pour le journal intime. Il n’y a pratiquement aucun écrit

intime qui reflète exactement le vécu de son auteur.

Julien

Green écrit le 5 février 1939 « je crois qu’une des plus

vaines préoccupations de l’écrivain qui écrit son journal est celle

d’une cohérence absolue ».

Le

même Julien Green écrivait le 3 juin 1936 « si l’on découvrait

ce journal, il donnerait de moi une idée fort inexacte, car je n’y

mets guère que ma vie extérieure ; ce qui se passe en moi et qui

est contradiction absolue avec ma vie extérieure, je ne puis en parler

ou j’en parle très mal ».

Ou

encore le 24 juin 1937 « je finirai par me déprendre tout

à fait de ce journal parce que je n’ai pas réussi à y mettre ce qui

compte réellement pour moi ; bien peu de mes difficultés intérieures

transparaissent dans ces pages ».

Ces

quelques citations avaient pour ambition d’introduire, par quelques

exemples, le propos global.

La

mémoire et le journal intime. Le journal intime est a priori, c’est

sa fonction première, la conservation de la mémoire. En réalité on

ne saurait à son propos que de parler de mémoire sélective. Aucun

diariste, aucun mémorialiste ne transcrit la totalité de ses souvenirs

de son expérience. La crudité d’un certain nombre d’écrits

récents paraît démentir ce propos. En réalité, cela ne doit pas être

si simple, si clair, puisque Catherine M. serait en analyse depuis

plusieurs années.

On

ne peut pas faire l’économie de l’inconscient qui est le véritable

lien de mémoire. Je dirai volontiers de vraie mémoire, celle qui

n’apparaît jamais complètement dans le discours parlé ou écrit.

Cela rejoint peut-être ce que Freud appelle « le fantasme

originaire ».

Quant

à l’oubli, c’est évidemment un mot qui sonne mal aux oreilles des

différents psy… Pour eux, tout oubli a un sens qu’il est possible

de décrypter. On se souvient de l’oubli par Freud de l’auteur des

fresques du jugement dernier de la cathédrale d’Orvieto, et

l’analyse qu’il en a fait pour aboutir à l’explication

oedipienne.

Ce

qui est certain, c’est qu’il n’y a pas, ou peu, d’oublis

innocents, et que l’oubli est une punition, un message destiné à

quelqu’un d’autre, ou déjà un mépris.

Dans

le cas de l’écrit intime, l’oubli peut-être délibéré. Julien

Green supprime certains passages de son texte (autocensure).

L’oubli

peut être assimilé à une résistance, résistance du Cà, du Moi …

ou plus encore du Sur Moi, plus peut être par rapport à l’image

d’un Moi idéal que le rappel de certains souvenirs, de certains

gestes ternirait trop.

Assez

curieusement, le Robert ne fait pas le rapprochement entre oubli et

refoulement, à la rubrique « oubli ». Par contre, à la

rubrique « refoulement » on peut lire « phénomène

inconscient de défense par lequel le Moi rejette une pulsion

(sexuelle-agressive) une idée opposée aux exigences du

Sur Moi.

Nous

illustrerons par quelques exemples de journaux intimes, ou remarques théoriques.

Mais il convient de s’attarder un peu sur cette forme littéraire bien

particulière qu’est le journal intime.

Le

journal intime est un écrit bien particulier où l’auteur,

écrivain célèbre, homme illustre, anonyme, rapporte au

quotidien ses sentiments, ses passions, ses regrets, ses joies et ses

tristesses. Il est devenu au fil des ans un genre littéraire bien spécifique

et certains écrivains, et non des moindres (Gide, Julien Green, Amiel)

firent leur célébrité, sinon davantage tout au moins autant,

de leur journal que de leurs autres œuvres.

Le

journal intime et sa publication apparaissent dans la littérature

occidentale au 17ème et 18ème siècle avec, en

Angleterre, Pepys et

Boswell. Michel Foucault note en fait dès l’antiquité les prémisses

de cet exercice littéraire. Il en prend comme exemple, tiré de la vie

des stoïciens « La vita d’Antoni d’Athanase ». Ce texte

présente la notation écrite des actions et des pensées comme un élément

indispensable de la vie ascétique. Cette pratique de l’écriture de

soi même « est en relation de complémentarité avec l’anachorèse

et n’admet donc pas ni oubli, ni défaillance alléguée

de la mémoire.

Foucault

donne un exemple de ces écrits intimes les hypomnemata, livres de vie,

de conduite où on consignait des citations, des fragments d’ouvrage,

des exemples et des actions dont on avait été le témoin. Ils se

situent dans le cadre d’une éthique très explicitement orientée par

le souci de soi vers des objectifs définis comme

se retirer en soi, s’atteindre soi-même, vivre avec soi-même,

se suffire à soi-même, profiter et jouir de soi-même.

C’est

donc une fonction fondamentale du journal intime que ce regard sur soi,

qui se doit d’être lucide et honnête, se gardant des oublis et des

pièges de la mémoire. Ce regard sur soi est le plus souvent

ambivalent. Il est rarement exclusivement positif, sauf peut-être, et

encore sous la plume d’Edmond de Goncourt ou de Léautaud qui

fonctionnent tous les deux sur un mode volontiers projectif, sous la

plume, par contre, de Stendhal, d’Amiel, les reproches sincères, ou

non, affluent. Ils remettent en cause leurs comportements, notamment et

surtout dans quelques situations amoureuses, où ils ont été confrontés

à un choix. C’est Amiel qui a sans doute, dans la perspective que

nous venons d’évoquer, souligné le mieux les différentes fonctions

du journal intime.

Vendredi

21 décembre 1860 (tome III p.15) 9 h. du matin. C’est ce journal qui

me permet de résister au monde hostile, à lui seul je peux conter ce

qui m’afflige ou me pèse. Ce confident m’affranchit de beaucoup

d’autres. Le danger c’est qu’il évapore en parole aussi bien mes

résolutions que mes peines, il tend à me dispenser de vivre, à

remplacer la vie. Il est ma consolation, mon cordial, mon libérateur,

mais peut-être aussi mon narcotique.

Plus

loin, il est peut-être mon principal idole, la chose à laquelle je

tiens le plus.

Ce

propos d’Amiel illustre parfaitement, nous semble-t-il, cette fonction

ambivalente du journal intime de l’écrivain quant à la passion de

soi-même.

Erreurs

ou lacunes mnésiques, oublis sont sans doute les pièges principaux de

tels écrits.

Nous

allons illustrer ces remarques par quelques exemples :

Le

journal de Stendhal,

Bien

sûr le journal d’Amiel,

Deux

extraits des journaux de 1942 de Pavese et Jünger.

Le

journal de Stendhal,

On se

souvient que dans ce texte, Stendhal, dans un style que l’on pourrait

qualifier de télégraphique, jette sur le papier ses désirs, ses

rencontres, ses espoirs amoureux ou littéraires, ses désillusions. En

même temps, il fait part de ses lectures, des commentaires qu’elles

entraînent, de ses impressions quant aux paysages, aux œuvres d’art

qu’il observe. Il note également ses critiques de théâtre.

Celles-ci sont même particulièrement nombreuses. On sait le penchant

très fort de Stendhal pour l’art lyrique. Une partie de ces notations

de journal constitue évidemment le support d’autres écrits,

notamment les récits des voyages en Italie. Le journal de Stendhal est

avant tout l’enregistrement minutieux de ses préoccupations

amoureuses. On voit apparaître la naissance d’un désir, la stratégie

mise en œuvre pour l’accomplir, l’exultation quand il est

satisfait, les reproches ou les lamentations mais jamais totalement dénués

d’humour quand il n’aboutit pas. Stendhal n’hésite pas à se

fustiger de ses hésitations, de ses timidités. En état permanent de

vigilance séductrice, il se reproche amèrement, comme le fera plus

tard Leautaud, grand admirateur de Stendhal, chaque occasion qu’il

n’a pas saisie.

Le

27 Avril 1810 : « j’y ai trouvé la comtesse Palfy qui

m’a constamment regardé avec intérêt « vous êtes venue

bien tard ».

Elle

a toujours cherché à me prendre la main. J’ai légèrement serré la

sienne, mais j’ai eu tort de ne pas l’embrasser dans le petit

cabinet ; nous n’y étions que deux hommes et j’y étais même

autorisé à le faire par la pénitence qu’elle subissait. Je prends

mon grand courage et je décide que je donnerai un baiser sur sa joue ou

sur sa main à la première occasion. On finit par mépriser un nigaud

qui ne profite de rien.

Stendhal on s’en souvient fait même état

de ses défaillances amoureuses et, reprenant une idée déjà exprimée

par Montaigne, repère parfaitement que l’échec est d’autant plus

à redouter que le désir est plus vif et que le projet amoureux a été

plus attendu et plus investi… Il fait là d’ailleurs véritablement

œuvre de psychopathologiste avant la lettre et témoigne d’une

intuition très fine des mécanismes inconscients. Il use comme Pepys de

procédés un peu infantiles pour tenter de dissimuler (à lui-même

sans doute) ses passions du moment, entremêlant son texte français de

fragments en italien ou en anglais, généralement consacrés à ses

espoirs ou à ses déboires amoureux.

Le 7 Juin 1810 (16), après avoir évoqué

une soirée libertine avec quelques jeunes femmes, mais ne s’étant

pas terminée exactement comme il l’espérait, il écrit : « malgré

tout j’accrochai à good and sufficientemente raparito kiss ».

Stendhal est en perpétuelle quête amoureuse et il mène celle-ci comme

un combat, la conquête d’une femme désirée étant comparée à la

chute d’un bastion. On est à l’époque napoléonienne et on sait

l’admiration de Stendhal pour l’Empereur. Du même coup, en bon

stratège, à défaut de victoire complète, il enregistre chaque avancée

dans son dessein si minime soit-elle. Il décrit une de ses conquêtes

amoureuses sous la rubrique : « Histoire de la bataille du

31 mai 1811 ».

Stendhal, tenant son journal, a bien le

sentiment tout comme Freud quand il se libre à l’analyse de ses

propres rêves, de faire œuvre universelle quant à la connaissance de

l’âme humaine et qu’il est possible d’extrapoler de la

connaissance de soi-même, la connaissance de tous les hommes.

9-11 juillet 1810. Nosographie des

passions et des états de l’âme. Lire les premières pages de la

nosographie de Pinel et faire celle dont j’ai besoin (9 juillet 1810)

(18). Faire un journal nosographique où j’inscrirai chaque soir, à

l’article Vanité, les traits vaniteux observés, à l’article

Avarice, les traits d’avarice, enfin sous le titre de chaque passion,

état de l’âme, etc…, ce que j’aurais observé. Ces signes

frapperont mon imagination et doubleront les forces de mon esprit. Je

suis sujet à ne plus pouvoir suivre une idée, faute de me rappeler

sans peine un instant après l’avoir conçue (11 juillet 181

Même si Stendhal introduit

indiscutablement une nouvelle manière de tenir un journal, ses écrits

intimes, malgré leur ton très libre, gardent l’empreinte des livres

de raison des siècles précédents.

Le parfait agnostique garde quelque chose de la confession, de la

contrition et des résolutions qui doivent s’ensuivre, même si ces résolutions

portent sur des terrains inhabituels. On trouve fréquemment d’autres

réminiscences de livre de raison quand Stendhal fait ses comptes et ses

prévisions financières, avec d’ailleurs un réalisme assez relatif

dans ces domaines.

On ne saurait, pour le journal de Stendhal,

parler de lacunes de la mémoire, d’oublis. Par contre bien qu’écrits

dans l’immédiat ou presque, il y a un aménagement des souvenirs, même

s’il est loin de toujours se donner le beau rôle, notamment dans ses

entreprises amoureuses. Il est sans doute plus authentique dans sa démarche

autobiographique, dans la vie d’Henri Brulard, encore qu’il aménage

ses souvenirs notamment pour tout ce qui concerne son père.

Le Journal d’Amiel

Un

peu plus loin dans le 19ème siècle, le journal d’Amiel va

constituer l’indispensable référence dans l’approche critique des

écrits intimes, l’élément de comparaison avec tous les travaux du même

type.

Amiel

a vécu 60 ans, de 1821 à 1881. Il avait perdu sa mère de tuberculose

alors qu’il avait 11 ans. Son père se suicidera en se jetant dans le

Rhône. Ces deuils parentaux précoces l’ont certainement profondément

marqué et rendent compte largement de sa personnalité, de ses

comportements et aussi, on peu l’écrire sans doute sans excès de sa

pathologie. Professeur à Genève, il publiera quelques essais et poèmes

qui ne paraissent pas avoir eu un grand retentissement. Les premières

publications de fragments de son journal intime n’auront lieu qu’après

sa mort, par le biais de ses exécuteurs testamentaires. Bien que

l’intérêt soulevé parce journal ne se démente pas, qu’il fasse

l’objet de nombreuses études critiques, de thèses médicales, il

faudra attendre 1976, soit près d’un siècle après la mort de

l’auteur, pour que l’Age d’homme en entreprenne la publication intégrale.

Ce

journal, qui comporte plus de 17 000 pages, va désormais constituer le

modèle incontesté en matière de journal intime encore que, y compris

parmi ses admirateurs les plus fervents, son abondance, ses redites,

pour ne pas dire ses rabachâges, ses ratiocinations soulèvent d’inévitables

réserves. Ceci étant, tous s’accordent pour souligner l’importance

du phénomène.

Si le Journal d’Amiel revêt une telle

importance à mes yeux, ce n’est pas uniquement pour ses qualités

littéraires mais aussi parce qu’il nous fait entendre pour la première

fois dans l’histoire de l’humanité l’écho mille fois amplifié

des vibrations les plus ténues d’une âme. Tempête sous un crâne ou

tempête dans une tasse de thé ? Toujours est-il qu’Amiel

inaugure dans le champ littéraire psychologique un genre aussi révolutionnaire

que Freud avec son auto-analyse. Il y a un avant Amiel et un après

Amiel, comme il y a un avant Freud et un après Freud ». (Roland

Jaccard).

Leautaud

mis à part, il n’y a sans doute pas de phénomènes comparables dans

sa littérature universelle au journal d’Amiel. On a pu dire de

l’auteur qu’il écrivait sa vie plutôt que de la vivre, et que

cette écriture permanente constituait un substitut de l’existence

qu’il n’avait pas, notamment sur le plan affectif et sexuel. On

pourrait dire en termes plus contemporains que le journal représente

pour Amiel un véritable objet transitionnel au sens que l’on donne à

ce terme depuis Winnicot.

« Je

me hasarde à avancer qu’il existe un état intermédiaire entre

l’inaptitude du petit enfant à reconnaître et à accepter la réalité

de son aptitude croissante à la faire. Ce que j’étudie ici c’est

donc l’essence de l’illusion, celle qui est permise au petit enfant

et qui est propre à l’art et à la religion dans la vie adulte ».

Cet

état intermédiaire est comblé chez le jeune enfant par les objets

transitionnels dont il dispose : ours en peluche, morceau de drap,

fragment de vêtement, etc… Chez l’adulte, l’objet culturel peut

remplir la même fonction. Protection contre la régression narcissique

complète ; il constitue également un rempart contre les dangers

d’un monde environnant perçu comme menaçant, voire comme dangereux.

On peut sans peine imaginer la fonction transitionnelle du journal chez

Amiel. Soumis pendant la pré-adolescence à des blessures affectives

graves, il sera toute sa vie un blessé, voire un écorché, sensible à

toutes les blessures, tous les rejets, si minimes soient-ils parfois. A

ce niveau le journal a certainement valeur thérapeutique.

Pour

l’immédiat, nous nous en tiendrons à une brève analyse formelle, la

force de ce journal conditionnant franchement celle de la plupart des

journaux intimes faisant suite à celui d’Amiel, même si leurs

auteurs apparemment tentent de s’en distancer.

Chez

Amiel, on retrouve un peu à tous les moments de son évolution la même

composition du journal, qui apparaît du même coup comme un texte très

écrit … lectures, rencontres, préoccupations financières,

occupations quotidiennes, descriptions du temps, du paysage sont présentes

à presque toutes les pages et, à ce titre, Amiel peut être considéré

comme excellent chroniqueur aussi bien de la vie genevoise que de la vie

familiale ou amicale. Quantitativement en réalité, ces commentaires

occupent une place fragmentaire dans le texte, l’essentiel étant fait

de considérations de l’auteur sur lui-même, son fonctionnement

physique et psychique, ses doutes, ses reproches. Il s’agit dans la

tradition protestante d’un examen de conscience répétitif sans

complaisance, avec la constatation réitérée… de sa médiocrité, de

son indécision, de son absence de progrès, etc…

Amiel s’adresse à lui-même comme

d’habitude le lundi 13 novembre 1865 (tome IV) p.42

« La

vie à différer se passe dit le poète. La fatalité de ta destinée

est d’avoir épuisé tes jours en prérogatifs et en velléités, en

projets et en préludes, sans aboutir, sans conclure, sans réaliser ou

en un mot sans produire. Que restera t-il donc de tant d’efforts

dispersés et de tant d’études commencées ? Rien. Et pourquoi ?

faute de suite dans la volonté. Et d’où vient ce défaut de

constance ? d’un manque d’intérêt suffisant. Tu as été très

vite découragé, sans espérance, sans ambition et à qui la faute ?

A ceux-mêmes qui t’en font reproche. Tu as donné infiniment moins

que tu ne semblais promettre… ».

Plus loin « Et l’indolence aidant, tu as pris l’habitude de

ne rien finir, de ne rien vouloir et même de ne tirer profit de rien ».

On retrouverait sans peine tout au long des 17 000 pages du journal des

notations de la même tonalité. Janet parlait, pour qualifier le vécu

du psychasthène, de la baisse de la tension psychologique, du sentiment

d’incomplétude. Au-delà des auto-accusations puritaines, liées sans

doute à sa formation calviniste, il y a chez Amiel la conscience

douloureuse de son état ressenti comme un handicap permanent, voire

comme une infirmité. On peut, en termes psychopathologiques parler de dépression

névrotique chronique, que les classifications nord-américaines

qualifieraient de dysthymie. Amiel, et on le retrouve dans son journal,

a parfois des moments de plaisir, la découverte d’un beau paysage, la

musique, la rencontre avec des parents ou amis, mais ces moments de paix

relative ne durent pas et il retombe constamment dans les mêmes gémissements.

Les

considérations sur la vie affective, le célibat, les projets éventuels

de mariage constituent en fait la trame permanente de l’ouvrage. On

sait qu’Amiel n’a jamais cessé de s’interroger sur ces questions

doutant en permanence de lui-même, envisageant le mariage comme une nécessité

vitale pour lui, puis presque dans le même temps, en évaluant les

inconvénients. Il devait même en 1867 aller jusqu’aux fiançailles

avec Perline, puis accablé par sa décision, revenir en arrière,

rompre les fiançailles, rationalisant sa décision par les reproches

dont il accable la malheureuse. Aussitôt prise d’ailleurs, cette décision

de rupture est remise en question, regrettée.

Il

est tout à fait amusant dans cette perspective de reprendre l’itinéraire

amoureux d’Amiel largement évoqué dans le journal de 1867.

Deux

femmes mûres lui font une cour empressée ; il les repousse, bien

qu’il se sente attiré. Il fait finalement sa demande en mariage à

une jeune fille douce, bonne, modeste, tout en déplorant déjà que ce

ne soit pas une intellectuelle.

Il

note, le 21 février 1867 : « mélancolie. Rien ne me réussit

ces temps et ma santé s’entame. Insuccès à l’Académie, peu de

satisfaction avec ma fiancée, cerveau dolent et maintenant un fort

rhume : présent fâcheux, perspectives prochaines déplaisantes… ».

Peu de satisfaction avec ma fiancée. Amiel

peut-il quelques fois trouver des satisfactions ? On voit émerger

toute une série de revendications à ce sujet, y compris matérielles.

Amiel se voudrait une belle âme mais il est aussi un bon bourgeois de

Genève, très préoccupé de son argent.

Les

hésitations quant au mariage se poursuivent. Le 22 février 1867 :

« je sens que nous dérivons du coté des unions

vulgaires où l’on s’unit médiocrement ». Ces doutes, du

coté du cœur, entraînent une exacerbation des inquiétudes de

l’auteur avec des vaticinations interminables autour du mariage. Il

s’agit d’ailleurs bien davantage du mariage en soi, de sa

signification symbolique, que du mariage avec quelqu’un.

Il

va passer le 26 mars à la rancune vis à vis de sa fiancée et de sa

famille qui s’étaient inquiétées de ses atermoiements. Il

s’indigne. On ne l’a pas compris. On ose s’étonner qu’il ait

souhaité plus d’amour et de culture de la part de sa fiancée.

Son

propos, qui n’est pas très loin de celui de Jean-Jacques son

compatriote, a pris une teinte franchement paranoïaque.

« Voilà

toutes mes meilleures intentions retournées contre moi. Cela me révolte

à la fin, sinon contre les gens qui sont comme ensorcelés par une

incantation diabolique, au moins contre la destinée qui abuse de la

permission d’être injuste. Comment pouvais-je être plus délicat,

plus sincère, plus loyal que ne l’ai été ici »

Le

propos a pris peu à peu une teinte délirante persécutoire avec une

tonalité interprétative certaine.

« Qui est la victime ici ? Qui

méconnaît-on ? Envers qui manque-t-on d’égards ? En vérité

le guignon odieux finira par me mettre en colère et l’indignation me

montera à la gorge. Qui se fait mouton, le loup le mange. Trop de mansuétude

et trop de sottises, le respect a des bornes et le droit de la défense

personnelle peut me remettre à la main l’épée de la vérité vraie.

Qui donc à ma place n’eut pas été interloqué, » etc…

Le

29 mars 1867 : « Tout est fini entre K et moi… on ne

m’a pas fait mon droit … j’ai surfait Perline… elle ne vaut pas

ce que je pensais d’elle dans ma candeur par trop généreuse ».

Il

s’agit dans ce long passage du journal d’Amiel d’un véritable

plaidoyer sous-tendu de nombreuses rationalisations, de l’écriture

d’un épisode que l’on peut sans excès considérer comme

pathologique, dans la mesure où son auteur attribue à l’autre, sur

un mode projectif, la totale responsabilité des difficultés, se révélant

incapable d’une remise en cause de son attitude personnelle, incapable

également de percevoir son handicap affectif, son inaptitude névrotique

à la création d’une relation amoureuse.

On

sait en fait l’échec complet de la vie amoureuse et sexuelle

d’Amiel. La légende ne lui attribue qu’un rapport sexuel dans sa

vie. Qu’en est-il exactement ? Cette comptabilité n’a en fait

pas grand intérêt. Plus intéressant est de noter que les rares

manifestations d’une sexualité inhibée (pollutions nocturnes) entraînent

un malaise existentiel diffus et un état proche de la dépersonnalisation.

Amiel, à travers son journal, apparaît, il est presque le contemporain

de Janet, que nous avons déjà évoqué, comme une personnalité

psychasthénique typique. Il est douteur, hésitant, scrupuleux et toute

manifestation affective et a fortiori sexuelle, entraine chez lui une

baisse de la tension psychologique, un malaise physique et psychique

avec altération temporaire du sens de la réalité. On considère la

personnalité d’Amiel comme une personnalité obsessionnelle typique,

le journal étant à la fois l’expression de cette névrose et une

tentative permanente pour la conjurer, sinon les traiter dans ce que

l’on peut considérer comme l’équivalent d’une thérapie

cognitivo-comportementale. Comme nous l’avons déjà noté, Amiel

considère le journal tenu quotidiennement comme son seul consolateur.

On peut bien sûr estimer à juste titre que la valeur psychothérapique

de ce journal a été faible quand on voit la similitude des contenus

d’un bout à l’autre de l’histoire d’Amiel. On peut penser à

contrario que ce journal a eu tout de même valeur carthartique,

protectrice, vis à vis d’une dépression peu profonde. On se rappelle

que le père d’Amiel s’était suicidé en se jetant dans le Rhône.

Il y avait peut-être chez Henri-Frédéric une prédisposition génétique

à la mélancolie à laquelle le journal a servi d’antidote.

In

fine, le journal a certainement constitué la véritable passion d’Amiel,

la source de toutes ses joies véritables, les seules possibles sans

doute dans son enfermement narcissique.

On ne saurait à propos du journal d’Amiel évoquer troubles de mémoire

ou oublis. Il y a même accumulation méticuleuse de faits, d’événements,

même très mineurs. Par contre, comme pour Stendhal on ne peut qu’être

frappé du peu de lucidité de l’auteur à son égard, d’un

fonctionnement qui, à certains moments, notamment dans sa vie

amoureuse, rejoint celui de Jean-Jacques son compatriote, avec une note

projective indiscutable, à certains moments.

Nous

terminerons ces exemples sur mémoire et oubli dans les écrits intimes,

par deux extraits de journaux de 1942 de Jünger et de Pavese.

Jünger,

héros de la guerre de 1914, plusieurs fois grièvement blessé et décoré,

est en 1942 en dehors de la guerre, bien qu’il soit affecté à l’Etat

Major allemand de Paris. Il est sans illusion sur l’avenir de son pays

et du régime qui le dirige, s’opposant même à ce régime. On sent

bien que ce problème éthique et politique est pour lui dominant et

qu’il s’efforce, par l’utilisation de son intelligence et de ses

connaissances, de se distancer des préoccupations quotidiennes d’où

des oublis qui sont bien davantage des omissions volontaires ou des résistances.

Il note, par exemple, que certains rêves ne peuvent se noter. Il écrit

à ce propos toute une série de phrases révélatrices : « ces

rêves qui ne peuvent se noter nous ramènent en de çà du pacte ancien

et puisent au terrible fond primitif, matière première de l’humanité.

Il dit encore qu’il faut taire ce qu’on a vu là-bas. Il s’agit

d’un passage tout à fait révélateur de l’attitude profonde de

l’auteur, mélange de confidences limitées et de réserve extrême.

La place des rêves dans ce texte est importante mais Jünger n’entre

jamais dans leur interprétation, c’est ainsi qu’il écrit le 1er

juillet 1942 : « rêves

nocturnes, révélation au plus profond de moi-même de la signification

secrète des chambres. Elles communiqueraient toutes avec la pièce où

je dormais, la chambre de la mère, celle de la femme, de la sœur, du

frère, du père et de l’amant, et toutes ces chambres muettement

vivantes, très proches et très isolées avaient au même degré un

caractère solennel, un mystère effrayant ».

Chez

Jünger, la mémoire est intacte. Il n’y a pas d’oubli mais une

volonté délibérée de sélectionner, dans son journal, les propos

qu’il a envie de tenir.

Cesare Pavese est, quant à lui, en 1942 âgé de 34 ans. Il se

suicidera en 1950 dans une chambre d’hôtel de Turin. Son opposition

au fascisme lui a valu d’être exilé en 1935. Son drame personnel est

dominé par une impuissance sexuelle génératrice d’une dépression

grave qui aboutira au suicide. Le journal qui n’était sans doute pas

destiné à la publication paraîtra à titre posthume. Il s’agit

avant tout de carnets de travail où s’entremêlent chroniques de

lecture, réflexions, pensées. Pavese garde constamment une distance

pudique vis à vis de lui-même. Il ne cède pas non plus au possible

aspect « chronique » du journal intime et il indique même

« l’ennui indicible que provoquent en lui, dans les journaux

intimes, les « pages de voyage ». Il s’explique même un

peu plus à ce sujet, en écrivant que ces impressions ont plu à

l’auteur parce qu’elles ont d’étonnant, mais ajoute t-il, l’étonnement

vrai est fait de mémoire, non de nouveauté.

Cette

quête mnésique est une dominante du journal. Il s’interroge sur les

relations entre le présent, plus précisément les relations entre les

perceptions présentes et passées. Il écrit même, avec des actions

authentiquement freudiens, qu’il faut toujours, pour qu’une expérience

nouvelle puisse s’intégrer dans le présent d’un individu,

qu’elle se déroule dans l’atmosphère d’une acquisition

infantile.

Il

dit, par exemple : « voir les choses pour la première fois

n’existe pas ». Il note aussi l’inéluctabilité du destin

individuel et le fait que presque tous nous retrouvons dans notre

enfance les signes de l’horreur adulte.

Journal

intime … reflet de soi-même … plus ou moins fidèle d’ailleurs,

étayage narcissique, baromètre de l’état mental du moment, le

journal peut être aussi le témoin, le notaire, enregistrant fidèlement ;

on pourrait épiloguer sur cette notion de fidélité. Fidélité du

souvenir et de l’écrit quand il s’agit du corps, et particulièrement

du corps souffrant, beaucoup plus discutable quand il s’agit de

l’esprit, des sentiments, des états affectifs, les atteintes du

corps, les ravages d’une affection parfois inexorable… c’est

particulièrement exact avec le journal de Mathieu Galey. On pourrait,

de la même manière, épiloguer sur les écrits autobiographiques de

Claude Roy au moment de la découverte et de la mise en place du

traitement de son cancer du poumon.

On

en vient là à la dernière partie de notre réflexion. Analogies et

différences entre écrit intime et psychothérapie – oubli – ou

plutôt résistance, mémoire infidèle, ou plutôt sélective, on en

revient toujours, d’une manière ou d’une autre, à la question de

Pilate « qu’est ce que la vérité ? ».

En

conclusion de cette réflexion sur la passion de soi, dessinée, montrée

à travers le Journal Intime, se pose la question de savoir quelles sont

les relations profondes entre journal intime et psychothérapie. Il y a

certes, nous l’avons souligné, des analogies et des différences. Au

total, les analogies entre journal intime et psychothérapie sont

indiscutables. Les deux démarches ont certainement valeur thérapeutique

permettant une meilleure connaissance de soi-même. L’une d’entre

elle l’emporte t-elle sur l’autre ? seuls les intéressés

pourraient répondre à cette question, plusieurs et non des moindres,

ayant eu recours aux deux formules (Leiris, Anaïs Nin, Pontalis…)

d’autres récusant complètement l’une des deux formules

(Gombrowicz, la psychanalyse, Kafka…) qui en contestait la portée,

tout en se livrant dans son journal et sa correspondance, à de

nombreuses confidences sur lui-même.

Le

journal intime constitue certainement, parmi d’autres, un moyen privilégié

d’aborder le registre complexe des passions

Le

véritable problème est celui du transfert, qui est la clef de voûte

de toute démarche psychothérapeutique et qui suppose la présence

d’un interlocuteur de référence. Dans le journal intime, cet

interlocuteur est à la fois « absent présent »,

l’interlocuteur invisible et silencieux auquel on s’adresse. Le

diariste, implicitement, s’adresse à ses amis, à ses détracteurs,

à ses complices, mais comme dans la démarche analytique il n’a pas

de réponse. Mais, en même temps, il sait très bien qu’il n’y a

personne et qu’il est renvoyé à lui-même. C’est peut-être aussi

l’issue d’une démarche psychothérapique qui fait au bout du compte

qu’il n’y avait pas autant de différence qu’on pouvait

l’imaginer et que la démarche auto-thérapeutique avait ses vertus.

En

réalité, il n’y a pas d’auto-analyse. Mannoni, Anzieu, ont bien

montré la relation transférentielle qui s’était instaurée entre

Freud et Fliess et qui était le support de son « auto »

analyse. Plusieurs pages de l’interprétation des rêves en témoignent.

De même, l’absence de critique de Freud vis à vis des élaborations

théoriques de Fliess, aux confins parfois des idées délirantes.

Le

diariste a toujours, même s’il n’est pas nommé, un interlocuteur.

Il s’adresse à un personnage invisible qu’il a mis alternativement

en position de témoin, de juge, de défenseur. Martin du Gard faisant

étant dans son journal de sa déception, voire de sa colère, devant

les relations entre sa fille et vieil ami Coppet s’adresse en fait à

ce dernier, et exprime dans son journal la rancœur qu’il n’ose pas

verbaliser en direct.

Après

avoir souligné à travers 4 exemples les fonctions bien particulières

du journal intime : exaltation et/ou mortification de soi-même,

oscillation métaphoro-métonymique du narcissisme (Rosolato) il

convient de souligner un aspect bien particulier du journal intime :

à savoir, sa fonction psychothérapique pour son auteur avec les

analogies et les différences entre les deux registres.

Analogies,

l’inscription au jour le jour des sentiments, des impressions, des rêves,

peut être comparée à l’association libre, proposée par Freud comme

la démarche fondamentale en analyse. Analogies encore, les résistances

qui se retrouvent dans les deux registres, omissions dans le journal

intime, droit à la censure revendiqué par exemple par Julien Green,

Jules Renard.

Analogies

encore … la référence à la mémoire ; Viderman écrit que dans

les quarante années de son œuvre Freud n’a pas varié pour

l’essentiel de sa pensée qu’elle témoigne d’une unité et

d’une cohérence qui sont celles de la permanence du même postulat

qu’on trouvait à l’origine de son intuition première et qui fonde

toute sa recherche. La névrose est une maladie de la mémoire :

conséquence d’événements perdus ou si radicalement altérés

qu’ils en sont devenus méconnaissables. Si la névrose est un temps

perdu, la technique analytique a pour tâche de récupérer

l’histoire. L’écrit intime a pour nous la même signification

encore comme le dit Georges May « l’impuissance à exprimer la vérité

doit être tôt ou tard reconnue par tout autobiographe ».

Autre

analogie, l’intérêt porté en psychanalyse sur les stades précoces

du développement. L’intérêt porté à la problématique

identitaire, à la dimension narcissisme.

Le

journal intime privilégie largement cette dimension au détriment de la

relation objectale. Le solipsisme est la règle de base de l’écrit

intime, apologie de soi-même, plaidoyer pour soi-même (Rousseau ,

Berlioz) au dépens de la dimension objectale qui est souvent absente

(cf. Martin du Gard – sa relation avec Coppet et sa fille).

La

véritable différence, et elle est considérable, est dans la problématique

du transfert ; certes l’auteur du journal intime s’adresse en

fait à un interlocuteur invisible et silencieux, comme le

psychanalyste, objet d’amour, de haine, d’ambivalence mais il sait

parfaitement qu’il est seul face à lui-même, et comptable sans témoin

de ses troubles sélectifs de la mémoire, des oublis.

Bibliographie complète

Guy

besançon : l’Ecriture de Soi – L’Harmattan –

2002.

|